磯部ろうそく店の歴史

HISTORY

室町時代に中国から渡来し、江戸時代に最盛期を迎えた「和ろうそく」の歴史。

室町時代に中国から渡来し、江戸時代に最盛期を迎えた「和ろうそく」の歴史。

「徳川家康公生誕の地」で知られる愛知県岡崎市は、江戸時代、東海道の要所として特別にされ、物も人も情報も集まってきました。そのような歴史的な土地がらでは、商業的に見ても、伝統的産業が脈々と続けられています。岡崎市は徳川家康が浄土宗を加護したことで寺院が増えたと言われ、京都に並ぶ寺院の多い地域として、仏事に欠かせない「和ろうそく」の産地となりました。

磯部ろうそく店は、岡崎市八幡町にあり、足助、稲武へ抜ける足助街道の出口の位置にあります。江戸時代には足助から下りてきた商人たちが、ろうそくを買って提灯に入れて帰っていったそうです。

この地で江戸時代から300年に渡り、変わらぬ原料と変わらぬ技法、国内産櫨蝋(はぜろう)を100%使用した、手造りの和ろうそくを製造している。

現在、磯部ろうそく店の店主 磯部亮次は九代目。和ろうそくの伝統を守るため、業界全体の未来のため、これまで原料生産者と全国の同業者を結ぶネットワーク作りに尽力。また、仏壇・人形・染め、石などの職人を中心とした「おかざき匠の会」を設立。地元で特産品の製造に関わっていくこと、生業として今後も続けていくために販売に関する知識や方法などの勉強会を開いている。

現在、磯部ろうそく店の店主 磯部亮次は九代目。和ろうそくの伝統を守るため、業界全体の未来のため、これまで原料生産者と全国の同業者を結ぶネットワーク作りに尽力。また、仏壇・人形・染め、石などの職人を中心とした「おかざき匠の会」を設立。地元で特産品の製造に関わっていくこと、生業として今後も続けていくために販売に関する知識や方法などの勉強会を開いている。

2007年、岡崎で作られる和ろうそくは、「三州岡崎和蝋燭」として、国から愛知県の地域資源に認められた。2009年、愛知県より「郷土伝統工芸品優秀技術者表彰」を受け、同年、「愛知ブランド企業」に認定された。

2011年1月11日未明に火災が発生。出火原因は漏電。店舗、作業場、住居、そして先祖代々受け継いだろうそく作りの道具は全て灰となった。一時は再建を断念しかけたが、全国各地から寄せられるお見舞いや激励のメッセージに加え、地元の住民や同級生、職人仲間が、住居の提供や道具の製作など次々に支援を申し出て再建を後押しした。火災から 100日後には、仮作業場でろうそく作りを開始。

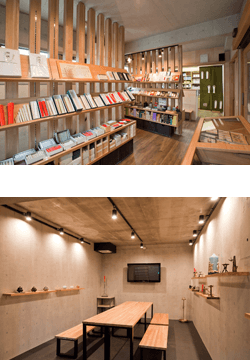

2011年1月11日未明に火災が発生。出火原因は漏電。店舗、作業場、住居、そして先祖代々受け継いだろうそく作りの道具は全て灰となった。一時は再建を断念しかけたが、全国各地から寄せられるお見舞いや激励のメッセージに加え、地元の住民や同級生、職人仲間が、住居の提供や道具の製作など次々に支援を申し出て再建を後押しした。火災から 100日後には、仮作業場でろうそく作りを開始。 そして2012年2月11日、旧店舗跡地に新店舗を再建し、オープンをさせた。多くの仲間が、伝統ある老舗ろうそく店を復興させようと、手を差し伸べ、わずか1年での新店舗オープンへと繋がった。

そして2012年2月11日、旧店舗跡地に新店舗を再建し、オープンをさせた。多くの仲間が、伝統ある老舗ろうそく店を復興させようと、手を差し伸べ、わずか1年での新店舗オープンへと繋がった。

ニュース&ブログ

ニュース&ブログ 見学・体験

見学・体験 オンラインショップ

オンラインショップ ページトップ

ページトップ